Nächste Vorstellungen

Nur noch wenige

Tickets verfügbar

Aktuelles

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Alles Neue und Spannende zu Premieren, Konzerten und allem, was sich sonst noch auf und hinter der Bühne abspielt: Mit dem Newsletter der Bühnen Bern sind Sie immer auf dem neusten Stand zu allen Sparten. Als Newsletter-Abonnent*in erhalten Sie zudem einmal im Monat die exklusive Möglichkeit, eine unserer Vorstellungen zum halben Preis zu besuchen.

Einblick: Die Entführung aus dem Serail

Mit erzählerischen Passagen und anspruchsvollen Gesangspartien ist Mozarts «Die Entführung aus dem Serail» eine grosse Herausforderung für die Sänger*innen und ein mitreissendes Erlebnis für das Publikum. Patricia Westley und Josefine Mindus singen und sprechen in der Berner Produktion Konstanze und Blonde, die von Bassa Selim entführt wurden und auf die gemeinsame Flucht mit ihren Geliebten hoffen. In diesem Video erzählen sie, weshalb sie sich schon seit einem Jahr auf die Produktion vorbereiten und wie sie sicherstellen, dass sie auch die Zuschauer*innen in der allerletzten Reihe verstehen – und das ohne Mikros.

Trailer: Siegfried

Held*innen, Mythen und der eine Ring! In Siegfried begleiten wir den gleichnamigen Helden dabei, wie er sich von seinem Ziehvater Mime löst, seiner Bestimmung folgt und dabei die grosse Liebe findet. Die polnische Regisseurin Ewelina Marciniak setzt ihre Erkundung der grossen Erzählung von Wagners Nibelungen-Mythos fort. Die musikalische Leitung liegt erneut bei Chefdirigent Nicholas Carter.

Das Erdbeben in Chili

Dank eines Erdbebens können zwei verurteilte Liebende fliehen und finden in einem Tal das vermeintliche Paradies – bis die nächste Katastrophe passiert. Der Regisseur Daniel Kunze geht in seiner Inszenierung von Das Erdbeben in Chili der Frage nach, ob in jeder Katastrophe auch eine Chance dazu steckt, Gesellschaft neu zu denken. Der Literaturklassiker von Heinrich von Kleist wurde für diese Bühnenadaption mit Textfragmenten von unserer Hausautorin Anaïs Clerc erweitert

Vertragsverlängerungen bei der Intendanz und den Spartendirektionen. Alevtina Ioffe wird neue Chefdirigentin der Oper.

Der Stiftungsrat von Bühnen Bern hat die Verträge von Intendant Florian Scholz sowie Schauspieldirektor Roger Vontobel, Operndirektor Rainer Karlitschek und Tanzdirektorin Isabelle Bischof bis Sommer 2029 um vier weitere Jahre verlängert. Florian Scholz bleibt auch weiterhin Konzertdirektor des Berner Symphonieorchesters. Co-Operndirektor und Chefdirigent der Oper Nicholas Carter wird sein Amt im Sommer 2025 nach vier Jahren in Bern niederlegen. Mit der international gefragten Dirigentin Alevtina Ioffe konnte eine hervorragende Nachfolgerin verpflichtet werden. Sie gehört zu den spannendsten Dirigent*innen ihrer Generation und wir freuen uns sehr, sie bald in Bern begrüssen zu dürfen!

Herzlichen Glückwunsch an Anaïs Clerc!

Unsere Hausautorin Anaïs Clerc wurde mit ihrem Text brennendes haus für den Autor*innenpreis 2024 beim 41. Heidelberger Stückemarkt nominiert. Aus insgesamt 100 Einsendungen wurden sechs Stücke für die mit 10'000 Euro dotierte Auszeichnung ausgewählt. Diese werden am 27. und 28. April in Lesungen in Heidelberg sowie im Live-Stream vorgestellt. Einen Einblick in ihre Schreibkunst ermöglicht ausserdem eine kleine Serie von szenischen Lesungen ihrer aktuellen Texte. Die nächste findet am 22. Mai in der Stadttheater Mansarde statt.

Trailer: Die Dampfnudel

Eigentlich wollen doch alle nur das Beste – für sich, für ihre Partner*innen und Ex-Partner*innen und natürlich für das Kind, das bestenfalls sogar gestärkt aus dem unaufhaltsamen Zerfall der Kleinfamilie hervorgehen soll… Ist das zu schaffen? Der Hausautor der Spielzeit 2022/23 Dmitrij Gawrisch beleuchtet in seiner Patchwork-Komödie Die Dampfnudel den Versuch einer familiären Neuzusammensetzung. Der Trailer gibt eine kleine Kostprobe, was die Zuschauenden vom Regiedebüt der Bernerin Loreta Laha erwarten dürfen.

Trailer: La Cage aux Folles

Der Trailer zu La Cage aux Folles, einem popkulturellen Meilenstein der queeren Bewegung, ist da! «Ich bin, was ich bin» - Jerry Hermans berühmteste Nummer aus dem Erfolgsmusical - ist ein Ausdruck purer Lebensfreude, aber auch eine kraftvolle Botschaft der Selbstbestimmung und ein trotziger Ausruf von Menschen, die aufgrund ihrer Sexualität in dieser Gesellschaft nicht immer einfach so leben können, wie sie es gerne möchten. Auf der Bühne des Stadttheaters steht Christoph Marti alias Ursli Pfister der legendären Geschwister Pfister als Zaza, während der renommierte Filmemacher Axel Ranisch Regie führt.

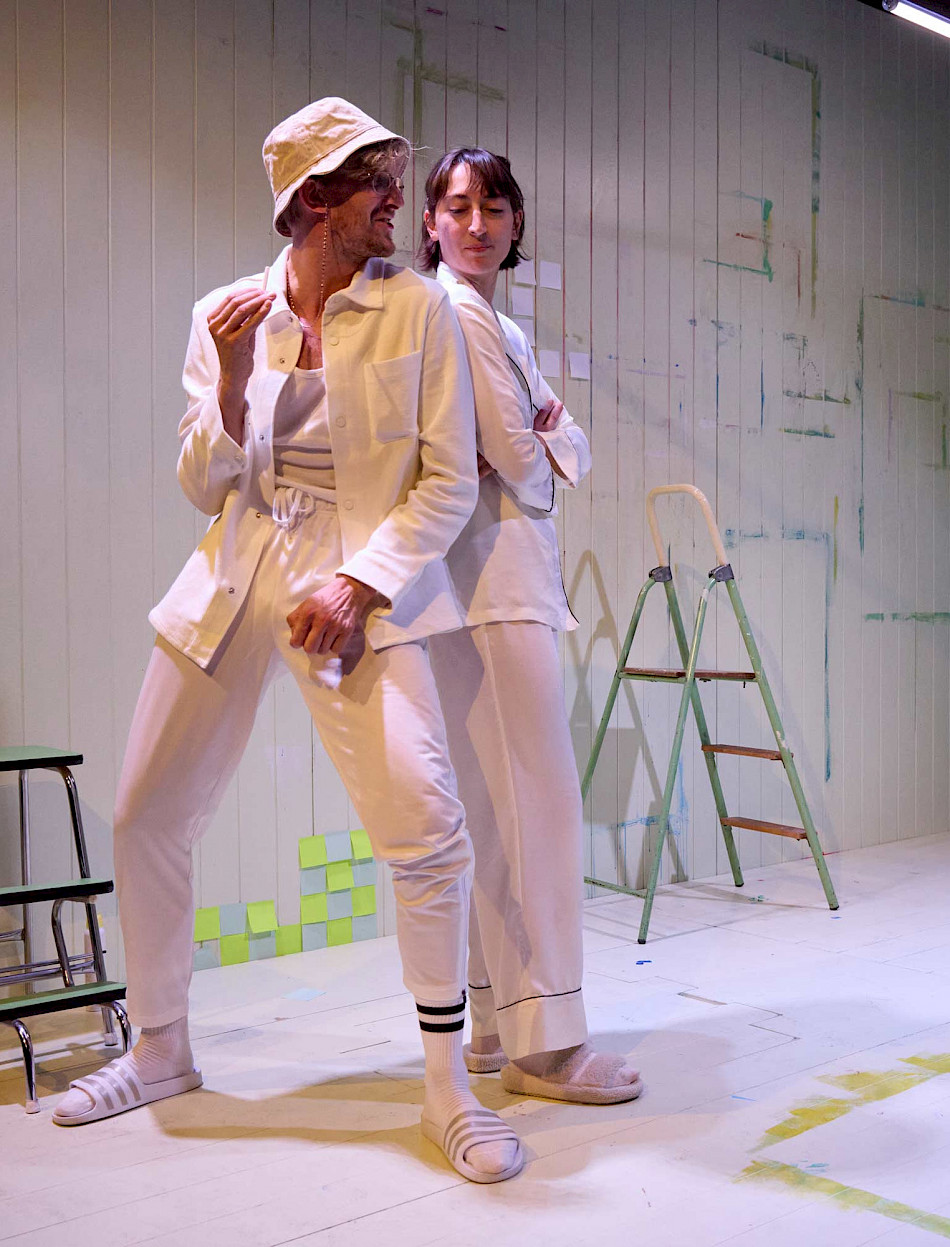

Über Ds Chrüz mit Mario Batkovic

Von der Hamburger Elbphilharmonie über den Berliner Techno-Tempel Berghain bis hin zur digitalen Wild-West-Welt des Computerspiel-Erfolgs Red Dead Redemption II: der Berner Akkordeonist und Multiinstrumentalist Mario Batkovic begeistert Menschen, die unterschiedlicher wohl nicht sein könnten. Wer also wäre besser geeignet, um das Crossover-Format Über Ds Chrüz des Berner Symphonieorchesters weiterzuführen? Für den Abend vom 10. Mai im Casino Bern hat sich Mario Batkovic ausserdem etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Es geht an die Aare und tief hinein in die Geschichte unserer Stadt…

Trailer: Zeit für Freude

Das Stück Zeit für Freude erzählt von unverhofften Begegnungen zwischen Müttern, Söhnen, Schwestern, Witwer*innen, Ex-Partner*innen und Nachbar*innen an einer Bank am Fluss und auf einer Geburtstagsfeier. Während sich der Duft von frischgebackenen Brötchen in der Vidmar 1 ausbreitet, werden auf der Bühne die Vielschichtigkeit von menschlichen Beziehungen und Sehnsüchten offenbar. Die Inszenierung von Mina Salehpour ist die Schweizer Erstaufführung des Werkes von Arne Lygre.

Trailer: Virginia’s House

Das Tanzstück Virginia’s House ist eine Hommage an eine der bedeutendsten Autor*innen der klassischen Moderne, Virginia Woolf. Caroline Finn und Paloma Muñoz choreografieren sinnliche Welten, die den locker verschlungenen Gedankengängen der Autorin folgen. In I burn, I shiver und Bring No Clothes spielen die Choreografinnen mit rhythmisch-poetischen Assoziationen, sodass unsere Tanzcompagnie Woolfs Universum neu entstehen lässt und ihrer Gefühlswelt ein Zuhause bietet.

VIERTE WAND

Ob auf einen Bissen vor oder nach der Vorstellung, den Drink mit Freund*innen und den Katerbrunch am Morgen danach, fürs erste Date und Grosis fünfundachtzigsten Geburtstag oder einfach nur so, wir sind für dich da. Einzigartig, ein wenig exzentrisch, aber immer lecker, die Theaterbeiz VIERTE WAND ist unsere Schnittstelle zwischen Kunst und Gastronomie, Bühne und Publikum. Unser Credo: Kultur verbindet, Genuss verbindet!